百日咳(pertussis,whooping cough)是由百日咳鲍特菌(Bordetella Pertussis)感染引起的急性呼吸道传染病。《中华人民共和国传染病防治法》将其列为乙类传染病。为进一步规范百日咳的临床诊疗工作,国家卫生健康委员会结合国内外研究进展和诊疗经验,制定本诊疗方案。另外,近十年来我国临床分离的百日咳鲍特菌常对大环内酯类抗菌药耐药,国内当前百日咳治疗的抗菌药选择成为大家关注的焦点。

百日咳鲍特菌,又称百日咳杆菌,属伯克霍尔德菌目,产碱杆菌科,鲍特菌属。百日咳鲍特菌为专性需氧菌,革兰染色阴性,为两端着色较深的短杆菌,无鞭毛。百日咳鲍特菌最重要的毒力因子是百日咳毒素(PT),具有促分裂活性,影响淋巴细胞循环,并作为细菌与呼吸道纤毛细胞结合的黏附素。

百日咳鲍特菌对理化因素抵抗力弱,56℃ 30 分钟、日光照射 1 小时、干燥 3~5 小时可灭活,对紫外线和一般消毒剂敏感。

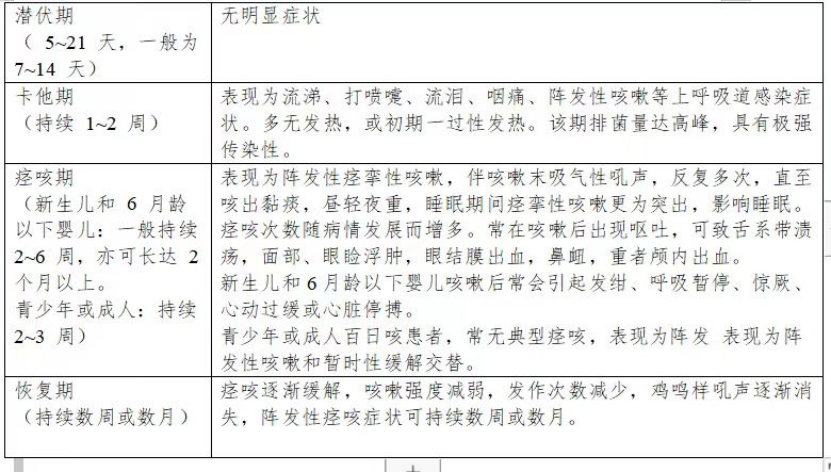

传染源:患者、带菌者是主要传染源。从潜伏期开始至发病后 6周均有传染性,尤以潜伏期末到病后卡他期 2~3 周内传染性最强。

传播途径:主要通过呼吸道飞沫传播,也可经密切接触传播。

易感人群:人群普遍易感。

细菌侵入易感者呼吸道后,首先粘附于呼吸道上皮细胞纤毛上,在局部繁殖并产生 PT 等毒素,引起上皮细胞纤毛麻痹、细胞变性和上皮细胞坏死脱落,导致分泌物排出受阻,刺激中枢,反射性地引起连续痉挛性咳嗽,直至分泌物排出为止。痉咳时患者处于呼气状态,痉咳末,由于吸入大量空气通过痉挛的声门而发出高音调似鸡鸣样的吸气吼声。剧烈咳嗽还可使肺泡破裂形成纵隔气肿和皮下气肿;痉咳不止,使脑部缺氧、充血、水肿并发百日咳脑病。

多见于新生儿和 6 月龄以下婴儿,以肺炎最常见,亦可并发肺不张、气胸、纵隔气肿、皮下气肿、肺动脉高压、窒息和脑病等。

结合流行病学史、临床表现、实验室检查进行综合分析,作出诊断。

具有以下任一项者:

1.阵发性痉挛性咳嗽,病程≥2 周;

2.婴儿有反复发作的呼吸暂停、窒息、紫绀和心动过缓症状,或有间歇的阵发性咳嗽,有百日咳流行病学暴露史或者确诊病例接触史;

3.大龄儿童、青少年、成人持续 2 周以上咳嗽,不伴发热,无其他原因可解释,有百日咳流行病学暴露史或者确诊病例接触史。

具有以下任一项者:

1.疑似病例,且外周血白细胞和淋巴细胞增多,明显高于相应年龄正常范围;

2.阵发性痉挛性咳嗽,病程≥2 周,与百日咳确诊病例有明确的流行病学关联(与首发或者继发病例发病间隔 5~21天)。

疑似病例或临床诊断病例,具有以下任一项者:

1.培养到百日咳鲍特菌;

2.百日咳鲍特菌核酸检测阳性;

3.PT-IgG 抗体阳转或恢复期较急性期滴度呈 4 倍及以上升高(排除婴幼儿 1 年内接种含百日咳成分疫苗或既往感染)。

出现百日咳脑病时,酌情应用镇静止痉剂及脱水剂,治疗同脑炎。继发细菌性肺炎时,根据致病菌和药敏结果,选择合适的抗菌药物治疗。

临床分为初咳期、痉咳期、恢复期三期论治。

(1)初咳期:轻症推荐甘桔汤。重症推荐麻杏石甘汤。

(2)痉咳期:轻症推荐宁嗽汤。重症推荐千金苇茎汤及痰热清注射液。

(3)恢复期推荐沙参麦冬汤。

1.呼吸道隔离至少到有效抗菌药物治疗后 5 天,对于未及时给予有效抗菌药物治疗的患者,隔离期为痉咳后 21 天。

2.做好住院患者所在房间通风,并按照《医疗机构消毒技术规范》做好房间物体表面的清洁和消毒。接触患者时佩戴医用防护口罩,并严格执行手卫生。

以下人群建议暴露后预防:未全程接种含百日咳成分疫苗的婴幼儿、家庭内和托幼机构的密切接触者、有明确接触史的幼托机构工作人员、婴幼儿看护者、新生儿病房医务工作者。

在暴露后 21 天内(尽可能暴露后 1~2 周内)接受药物预防或者紧急接种疫苗预防(我国尚无 6 岁以上儿童和成人用含百日咳成分疫苗),药物选择、剂量、疗程与治疗相同。

目前我国使用的疫苗是白喉类毒素、无细胞百日咳菌苗、破伤风类毒素(DTaP)三联疫苗。接种时间为 3 月龄、4 月龄、5 月龄,18 月龄时各接种 1 剂次。通常疫苗接种 3~5 年后保护性抗体水平下降,12 年后抗体几乎消失。若有流行时易感人群仍需加强接种。

您现在所在的位置 :

您现在所在的位置 :  粤公网安备

粤公网安备