在陆丰市碣石镇的浅澳村,海浪轻拍沙滩,游客们在沙滩上享受悠闲时光;海丰县联安镇的村道上,绿树成荫,村民们漫步在绿美公园中;城区马宫街道的文化礼堂里,村民们围坐一堂,聆听红色故事……

随着“百千万工程”的深入推进,汕尾以农村精神文明创建“五大行动”为抓手,聚焦人居环境整治、文化空间营造、农房风貌提升、农村移风易俗、文旅融合特色村镇建设等重点任务,推动城乡区域协调发展,精心绘制出一幅“生态净美、乡风淳美、产业富美”的乡村美丽画卷。

全民共建生态宜居家园

走进第七届“全国文明村镇”的陆丰市东海街道六驿村,只见道路整洁平整,车辆摆放有序。在打造美丽宜居村方面,六驿村每年投入50余万元用于保洁,保持人居环境良好;完成巷道硬化和亮化工程,推进老旧小区改造,修缮公厕,升级自来水管,提升村貌,让村民住得舒心。

“洁净马宫”是亮眼名片。城区马宫街道坚持党建引领,转变群众的生活观念,引导群众主动参与环境整治,从思想上消除制约乡村面貌的陈规陋习。同时,广泛动员热心人士、爱心企业等社会力量助力农村人居环境整治提升行动,打造生态宜居美丽乡村,构建共建共治共享基层治理新格局。

近年来,汕尾正以如火如荼的蝶变工程重塑城乡面貌,从道路街巷的焕然一新到生活空间的品质提升,全域人居环境整治蝶变升级。无论是“百千万工程”的蓬勃推进,还是“明珠系列”攻坚行动的奋力突破,都在汇聚成城乡环境整治的强大动能。

在海丰县海城镇西门社区西片区,有一位年过古稀的老人,他叫周水龙,十二年来,他坚持利用闲暇时间义务清扫街道,默默维护社区环境整洁。起初周边居民们对这种自费劳力的行为感到困惑,但逐渐被他的精神所感染,自发加入环境整治行列,带动社区环境整治从“无人问津”到“人人参与”。他还协助成立“海丰好人”志愿服务队,发动身边的“榜样”开展清洁志愿服务活动。在他看来,环境整治不是“一阵风”,而是融入日常的文明自觉。

从“要我整治”到“我要参与”,从“点上开花”到“全域芬芳”,汕尾正以环境整治为基,以文明自觉为魂,在高质量发展的画卷上绘就“内外兼修”的崭新图景。截至目前,汕尾人居环境整治交出亮眼答卷:全域推进“厕所革命”攻坚行动,583个行政村完成整村推进厕所改造提升;完成农村生活污水治理自然村2539个,生活污水治理率超85%;在村庄绿化美化方面,今年种植苗木151.63万株,超额完成全年149.2万株的种植计划;全市692个行政村在全部达到干净整洁标准的基础上,创建美丽宜居村645个、特色精品村109个,美丽宜居以上标准村占比超93.2%。

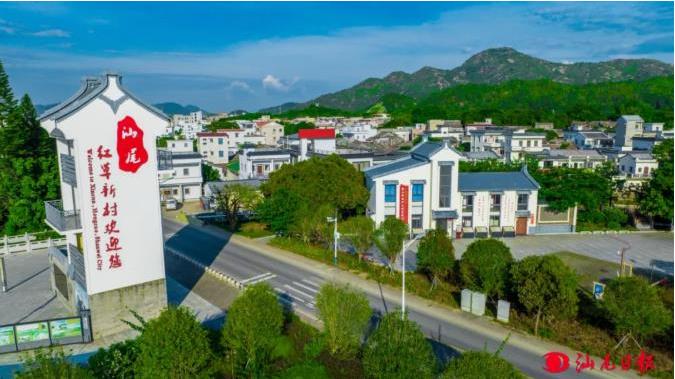

城区红草镇新村村秀丽风景。

记者 陈茂辛 摄

打造一村一韵新风貌

海丰县梅陇镇谢厝村的村民望着粉墙黛瓦、彩绘生辉的农房,脸上洋溢着满足的笑容。莲花绽放的墙头、非遗戏剧的灵动墙绘、采藕丰收的剪影……一幅幅艺术墙绘让旧屋蜕变为承载乡愁的文化地标,也勾勒出汕尾农房风貌提升的匠心之路。

过去,村民自建房风格各异、管线外露,不仅存在安全隐患,也影响了村落的整体风貌。面对这一挑战,汕尾以系统性思维破题,力求让农房既保留乡愁记忆又满足现代生活需求。为此,汕尾专门制定了《农房风貌管控提升行动实施方案》,从房屋修缮、外立面改造,到排水系统优化、休闲广场建设,全方位推动“面子”与“里子”同步升级。汕尾还创新性地引导群众当“主角”,在全省首创“强村公司+乡村工匠”模式。这一模式成效得以让农房外立面改造成本大幅缩减60%,效率提升50%。全市累计有917名经专业培训的工匠组成了村级施工队,他们巧妙地将海陆丰民居特色融入改造细节,既保留了乡土文化印记,又为村庄注入了生机活力。

在探索农房建设新模式方面,汕尾在省级农房建设试点陆河县成功探索出“二三三”(两个引领、三个一点、三个硬招)模式,在此基础上,进一步挑选了陆丰市潭西镇、海丰县大湖镇、城区捷胜镇作为市级试点同步推进。各试点镇因地制宜,亮点纷呈。潭西镇积极引导村民自行粉刷整治农房;大湖镇通过申请专项债,为农房微改造提供了资金保障;捷胜镇则充分发动群众和建筑企业力量,基本实现了存量农房微改造的“应改尽改”。截至目前,全市已累计完成15962户存量农房的微改造,建设或改造了1001户绿色农房。

环地形而建的陆丰石寨村、深藏古韵的陆丰大楼村……这些传统村落正是一代代村民维护的文明珍宝。汕尾对传统村落保护工作也在扎实推进。陆丰的石寨村、大楼村、官田村和迎云寨村先后入选传统村落名录并完成挂牌保护。其中,石寨村和大楼村的保护规划编制工作已启动,规划有效期至2035年。为了系统推进传统村落保护利用,汕尾成立了专项工作专班,召开专题会议,制定印发了包括《关于加强传统村落保护的通知》在内的一系列文件,为古村落的未来保驾护航。

多彩文化空间丰富群众生活

日间的市善美书院内洋溢着浓厚的学习氛围,图书馆内读者静心阅读,少儿活动室中孩子们专注手工艺创作。作为集图书馆、博物馆及新时代文明实践中心于一体的综合文化空间,这里已成为周边居民提升自我、丰富生活的场所。

为满足人民日益增长的精神文化需求,汕尾以文化阵地建设为抓手,着力提升群众精神文化获得感。截至目前,全市已建成覆盖城乡的925处新时代文明实践阵地,52个乡镇级文化站点、862个村社综合文化服务中心、45个文化馆分馆、46个图书馆分馆,形成“15分钟文化生活圈”,让村民足不出村即可享受文化服务。

如何让文化阵地发挥最大效能?汕尾通过空间整合与功能融合给出了答案。以陆丰桥冲镇文化礼堂为例,该阵地以镇、村两级新时代文明实践所(站)为核心,整合乡镇综合文化站、村级文化服务中心、妇女儿童之家等场所资源,融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、党建宣传等功能,构建“推门即享”的一站式文化服务平台。这种模式不仅优化了资源配置,更让文化服务贴近村民日常生活。

硬件升级之外,汕尾注重以多样化文化供给滋养乡村文明,56家文明单位与文明实践阵地结对共建,推动理论宣讲“接地气、入人心”;正字戏、皮影戏等非遗项目点亮乡村舞台,以戏曲韵律与影偶艺术滋养群众文化生活; 依托“我在新时代文明实践中心过节”等品牌活动,让村民沉浸式感受传统节日魅力;街头巷尾的“好人墙”与“好人帮好人”行动,将道德模范事迹融入日常生活,培育崇德向善的文明乡风……多元化的文化供给,让文明乡风如细雨般浸润心田。

文旅融合激活乡村振兴动能

汕尾山海相拥、底蕴深厚。依托农村精神文明创建“五大行动”,汕尾以文旅深度融合为引擎,着力培育独具海陆丰风情的特色村镇,擦亮“粤美乡村”文化旅游品牌,为乡村振兴注入新动能。

走进城区长沙村,游客络绎不绝,或驻足赏景,或品尝特色美食,或探访文化印记。村内农家乐与民宿生意红火,欢声笑语不断。该村以“海防文化”为核心,创新引入“咖啡+”业态,通过整村运营模式,盘活历史资源,带动青年返乡创业热潮,村集体经济收入持续增长。依托长沙湾服务区的区位优势,游客可便捷选购本地农特产品与文创商品,在领略“蚝田鹭影、夜雨江月”诗意风光的同时,深度体验本地文化魅力。

汕尾精心布局红海湾、莲花山、长沙湾三大特色片区。红海湾片区紧抓第十五届全运会契机,大力发展水上运动与滨海休闲,打造综合滨海水上集聚区。莲花山片区聚焦生态康养主题,整合禅茶资源,建设大湾区禅茶康养首选目的地。长沙湾片区则以农特展销和近郊体验见长。

同步推进的文旅项目引进成效显著。汕尾主动对接粤港澳大湾区及全国市场,赴香港、澳门、深圳等地举办推介会,重点推出37个涵盖景区度假、农文旅融合的招商项目。其中与省旅游控股集团合资成立广东禾木文旅公司,开发的小岛渔村项目已启动建设,水吧街区投入试运营,为乡村文旅注入强劲动能。

此外,汕尾积极推进长沙村、小岛渔村等按3A级景区标准升级,并推荐多个镇村申报省级文化和旅游特色镇村。全市乡村民宿产业蓬勃发展,纳入广东省旅游民宿管理系统的民宿达85家。六条荔枝采摘自驾线路串联起各地丰富资源,促进农文旅融合发展。旅游公共服务进一步优化,36座旅游厕所完成升级改造。

节庆活动有效激活了乡村文旅消费。2025年汕尾开展的龙舟赛系列活动精彩纷呈,非遗展示馆春节开放引发关注,“坐着高铁来赶海”主题营销带动跳岛游等滨海新业态,持续释放文旅振兴活力。

培育文明乡风建设美丽乡村

在汕尾,一股清新文明的乡风正悄然改变着人们的生活。

新婚的小朱夫妇在参加汕尾首届5.20“山盟海誓”集体婚礼暨婚博会活动后感触颇深:“仪式感强,攀登‘同心阶’、共植‘同心树’、互戴‘同心锁’,这些环节既浪漫又庄重,比铺张浪费的传统婚宴更有意义,也让我们对婚姻的责任有了更深的理解。”这正是汕尾弘扬文明婚俗新风的一个生动缩影。这场由多部门联合举办的首届“山盟海誓”集体婚礼暨婚博会精彩纷呈,15对新人在体验非遗文化的同时,共同践行了文明健康、节俭朴素的婚嫁新风尚。

全市婚姻登记机关充分利用“2.22”、“5.20”等登记高峰日,精心策划集体颁证、集体婚礼活动。城区将颁证仪式融入登记流程,由民政部门负责人亲自为新人颁发证书、送上祝福,并引导新人在国徽下宣读誓言,了解夫妻权利义务;陆河县则为新人提供拍照、集中颁证、赠送玫瑰和法律讲解等服务,让文明向上的婚俗理念深入人心。

文明乡风是乡村全面振兴的灵魂。在陆丰八万镇,“小村规”撬动“大变革”。各村(社区)结合实际情况修订村规民约,将红白事操办标准、奖惩措施等内容纳入其中,通过村民议事会、道德评议会等群众组织,形成“民事民议、民事民办”的共治模式。

文明新风的种子不仅播撒在村民的日常生活中,也深深扎根于乡村治理的土壤里。

今年清明祭祀期间,汕尾组织开展“绿植献花、寄思先人”“鲜花置换纸钱”等文明祭祀活动,鼓励群众通过认捐认种、植树等多种追思形式替代焚烧陋习,既保障“平安清明”,又推动“绿美清明”。

把文明新风不断延伸,在绿美公墓示范点内,肃穆的墓碑融入花丛绿树间。汕尾在交通要道沿线实施生态遮蔽工程,种植乔木遮蔽可视坟墓,形成“见绿不见坟”生态景观。

汕尾还将殡葬改革纳入乡村善治体系,通过推行节地生态葬法奖补政策,引导群众接纳花葬等绿色安葬方式,并以多维度的网络宣传传播文明殡葬理念。如今,全市建成5处“绿美公墓”示范点,生态安葬比例达65%。

文明之风不仅拂过乡野,也温暖了老人的晚年。全市建成幸福长者食堂配餐点67家、助餐点345家,因地制宜建设老年助餐服务网络,实现镇街全覆盖。6家镇级敬老院转型升级为综合养老服务中心,养老护理床位占比提升至80%,适老化改造让老屋焕发新生,养老服务从“老有所养”向“老有所乐”跨越。

如今的汕尾乡村,文明之花处处绽放,乡村振兴的步履更加坚实。通过深化移风易俗,创新治理机制,完善民生服务,汕尾正不断促进乡村文明新风尚向善向美,为深入实施“百千万工程”注入持久精神动力,助推城乡区域协调发展取得新成效。

记者:罗瑞琪

长者助手

长者助手 无障碍

无障碍 手机版

手机版

网站首页

网站首页 聚焦汕尾

聚焦汕尾 政务公开

政务公开 政务服务

政务服务  政民互动

政民互动 走进汕尾

走进汕尾