为深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护传承的重要指示,汕尾市博物馆在广东省博物馆事业发展基金会的赞助下,开展了《汕尾碑刻调查整理与研究》项目,对汕尾区域碑刻进行调查与整理,让这些石头上的记忆得以再现。

碑刻,是刻于碑石上的文字、符号或图像录信息,属于中国传统石刻艺术的重要形式,兼具史料价值、艺术价值与功能价值的文化遗存。主要包含禁示碑、纪事碑、乡约碑、捐建题银碑、界碑、族规碑及摩崖石刻等。这些竖立于广袤乡野农村中的碑刻记录了地方历史发展历程中关于政治、经济、社会、文化、天文及风土人情等多维度信息,是重要的民间文献资料。

羊蹄岭驿道航拍图

羊蹄岭驿道,坐落于赤石镇与鲘门、梅陇镇的交界处,属粤东莲花山脉支系。该驿道开凿于西汉元鼎五年(公元前 112年),明代以前因山峰之状似杨桃瓣称“杨桃岭”。至清代则以峰岭险峻,形似羊蹄改“羊蹄岭”。由于地势险峻,历史上常为盗贼盘踞,同时也作为潮惠之间的军事隘口。为保障驿道畅通,历代官府多次组织修葺与整治,并立碑于此。

近期对羊蹄岭古驿道沿线碑刻进行调查与整理,本次调查以圣佛庵为起点。调查发现圣佛庵山门东侧竖有5通碑记,羊蹄岭古道上1通碑记及石刻。其中禁碑2通:乾隆九年(1744)《禁示碑》、道光二十年(1830)《明县主马太老爷》;捐建题银碑1通:清道光二十六年(1836)《羊踶嶺施茶碑》;记事碑3通:康熙十年(1671)海丰县知县范逢春撰《重修羊踶岭庵祠碑记》、乾隆六年(1741)《移建羊堤岭庵记》、乾隆二十五年(1686)《重修君子岭碑》(碑刻风化严重,碑文无法辨识)。内容涉及明清时期的交通建设、地方治理抗租纠纷、移庵建关城的军事防御、慈建亭施茶善运作、惩治违法犯罪行为等,记载着羊蹄岭古驿道的前世今生,也有争讼、惩奸的内容,官府立碑严禁。

一、碑刻释读

(一)重修羊踶岭庵祠碑记

重修羊踶岭庵祠碑记

康熙十年(1671)《重修羊堤岭庵祠碑记》是海丰知县范逢春撰写,是一通记事碑。青冈岩石打制,高1.55米,宽0.99米,中间断裂,部分字迹风化。经整理并根据史料考证,碑文记载了羊蹄岭历代整修情况。并详细记录了清康熙九年(1670)藩司粮宪台徐养仁途径羊蹄岭,体恤行役之艰辛,捐资修葺险要的羊蹄岭驿道的事迹。主要包含了驿道的历史沿革和背景、修葺驿道的具体举措、驿道修葺后所产生的惠民效果。海丰知县范逢春为赞颂纪念徐公的不朽功德而刻碑纪念,并寄于能长久维护下去的愿望。

碑文:重修羊踶岭庵祠碑记

舆记氏以岭称粤,厥名有五。溯其起止,庾岭、揭岭尽之矣。古循丰邑为广潮冲道,有岭曰杨桃,今呼为羊踶。凿于汉,塞于孙吴,通于晋明之六年;及唐、宋,递通递塞,或大道踞为坚窟,则行人别由南山、小漠以去,既艰涉且多虞矣。明景泰间,砌驿道、建亭础;万历间,丰令陈汝凤葺之,而郭子章为之记焉。顶有佛庵,岁记莫修。庚戌冬,藩司粮宪台徐公被命潮,陟兹峻峦,悯行役,捐金修葺,面谕春董完其事。中建庵三楹,供观音大士;前覆小亭,设僧施茶;旁构祠,祀关夫子;置戍丁数人,以卫不然。复于磴级植树,俾息肩喘。

其惠溥矣!夫斯岭之峻,盘纡几二十余里,中陡旁泻,令人目眩足缩。寒则海风吹簸,盖立欲飞;暑则汗淫淫下,石为之湿。今使险者坦之,劳者息之,暵而渴者润之,凛而栗者温之,咸得登高纵览,豁其襟眸。不特此也,行兑作拔,伏莽不兴,于《周官》司险之道得焉,又非仅展舆马、通商旅已也。诗曰“高山仰止,景行行止”,公之谓欤!

余忝屬吏,仰赞弘慈;暨兹士庶,乐观厥成。桓桓地轴,常涵佛日之辉;巍巍天关,感戴皇图之巩。亿万斯年,如砥如矢。猗与休哉!是为记。

藩司粮宪台徐公讳养仁,号浩存,盛京人。

文林郎知海丰县事知县西秦范逢春谨撰勒石。

龙飞康熙十年岁次辛亥冬之吉

(二)移建羊堤岭庵记

移建羊堤岭庵记

乾隆六年《移建羊堤岭庵记》是海丰知县李光华撰,青冈岩石打制,保存现状较好。详细记录乾隆年间二年(1737),两广总督鄂弥达因军事防御需要委派海丰知县李光华将原建于岭顶的庵堂迁建,并于原庵址修筑关城及建驻兵营二十三间,配置防炮8座,拔“把总”一员,兵丁五十名驻守。新庵仍为两进,按原貌供奉神像,增建茶亭,延续施茶服务。碑刻中提到设讯、建关、驻兵等内容,侧面反映了羊蹄岭驿道的军事地位,证实了驿道成为军事隘口的事实。

碑文:移建羊堤岭庵记

粤界五岭之南,山川名胜甲于中土。自省会而东为惠、潮两郡,惠之属邑海丰西七十里余有岭曰羊踶,纡回高峻,望极云霄。胜朝景泰间建庵于岭之巅处,奉大士,并祀关夫子。嗣而乡之善士,各捐租粒,以助齐粮,且分其余,煮茶于小亭,以饮行人,历久无替。

前两广督宪鄂按临此地,四顾皆山,峻峰迭峙,又当惠潮孔道,势居险隘;题请置立城堡,设汛防守,移庵于他所,此诚设险安民之盛举也。余承乏兹邑,乾隆五年发努,遂行建筑关城,择地移庵。得岭西卷蓬吉地一所,离旧址五里余许,山抱而水潆,幽然高洁,静虚可乐,又何让乎西竺、南华之胜哉?余与僧人荐修,观其流泉,相其阴阳,因大界而筑庵两进,供奉神位如前。仍于山坡结小亭,设茶汤,俾行人小憩,渴饮清凉。行见暮鼓晨钟,十万烟云有路;清灯朗月,三千世界无尘矣。今而后,群黎乐业,万汇繁昌。望宝刹之巍峨,庆关山之巩固。咸戴圣天子爱民之心,上宪绸缪之意,有加无已也。

爰勒之贞珉,以志不朽。

时 乾隆六年岁在辛酉阳月之吉

文林郎知海丰县事监湖 李光华 撰

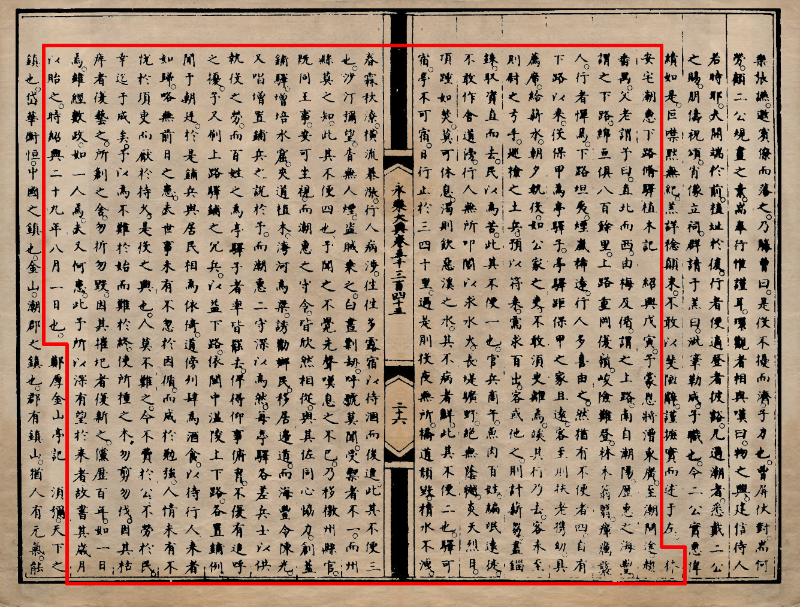

(三)禁碑

禁碑

乾隆九年(1744)《禁碑》,碑身几处断裂拼接,部分字缺失、风化。经整理并根据史料考证,碑文记录了僧人荐修向官方控告佃租被以李松为首的各佃户恶意抗缴,甚至殴打辱骂僧人。经官府处理后,海丰知县颁布《禁碑》,以法律文书形式解决佃户抗租纠纷,保护羊蹄岭庵合法经济来源,确保庵堂佛灯长明、施茶不辍,展现官方维护慈善运行的决心,是研究官府地方治理的重要史料依据。

碑文:禁碑

特授惠州府海豐縣正堂萬,為懇恩勒石,以誌不朽事。案據典史王澄详,據羊踶嶺庵僧荐修呈前事内稱:切僧庵蒙各世主所施租石,原為佛燈、行人止渴之需。但各處佃户視僧弱門,遞年租毅任意抗吞,百般善言募化,置若罔聞。迫切向取,不肆拳揮面,即喝辱無忌,刁難節制,難以髮指。即如羊踶嶺脚之佃李松友等,不特抗租,甚將田脚坑邊私開,并無輸租田畝。去歲五月内,乘廉奉勘水災,籍以希圖减租,即黨七佃連名赴廉,呈稱田畝沙壓,水衝成河一半。蒙勘,并無妨礙。僧覺赴訴,蒙詳縣主批,親提訊此,蒙爺臺縣主明察秋毫,痛(洞)悉锢(痼)弊之殊恩,蒙票差拘,友等知罪,自願照原額,官給加三斗,認耕輸租。諸公親勸僧和息,遵递息呈,已蒙縣主恩准。忖思佃户中雖有良歹不一,誠恐將來又如李松友等尋事生端,勢得懇叩恩准,轉詳饬赐勒石,以垂永遠。俾各佃觸目儆心,免致效尤,以杜朝更夕改之患,則佛門永固,行人止渴有賴等情,轉詳到縣。為查羊踶嶺庵前人痛念崇山峻嶺,道路崎崛,行人跋涉,故樂施田租,以供佛燈,復建亭煮茶,以濟行人。無如佃户人等顽良不一,(遞)年租石多拖欠,兹據該僧具禀前來,合行給示勒石。為此,示仰該庵各佃户人等知悉,嗣後承耕田畝,務須照批纳租。倘敢抗違,許該僧指名禀赴本縣,以憑立拿究追,斷不寬貸。各宜凛遵,毋違。須至告示者。

乾隆九年四月十二日

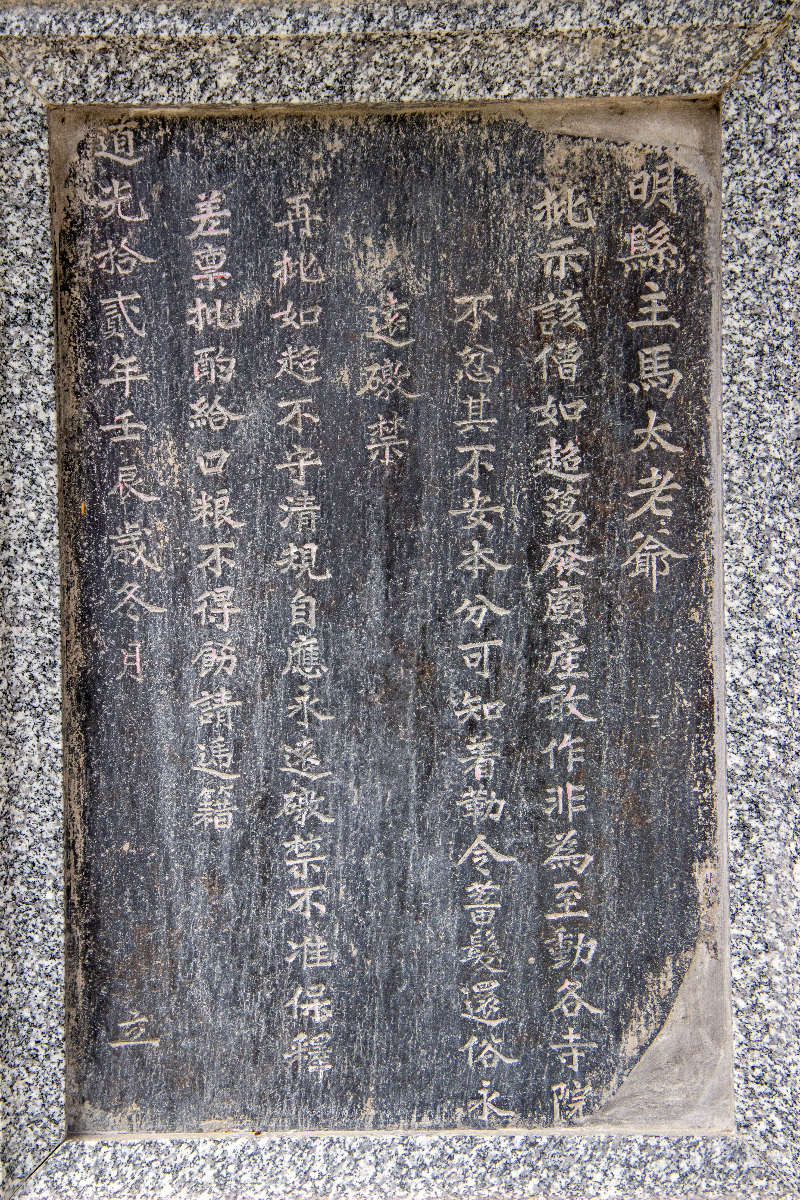

(四)明县主马太老爷

明县主马太老爷

道光二十年(1830)《明县主马太老爷》,花岗岩石打制,部分字迹风化。碑文记录了对僧人如超犯罪行为的严厉判决,从而起到惩治罪犯、警示僧众、整顿宗教秩序等多重作用,是研究清代地方司法、宗教政策与社会治理的重要史料。

碑文:明县主马太老爷

批示该僧如超荡废庙产敢作非为,至动各寺院不忿,其不安本分,可知着勒令蓄发还俗,永远墩禁。

再批如超不守清规,自应永远墩禁,不准保释。差禀批酌给口粮,不得饬请递籍。

道光拾贰年壬辰岁冬月

(五)羊踶嶺施茶碑

羊踶嶺施茶碑

《羊堤岭施茶碑》,字迹风化,较为模糊。经整理考证,《羊堤岭施茶碑》于道光二十六年(1836)由海丰知县发出的告示。碑文详载了捐资名单与银两数目,这是一次官倡民助的创新实践:通过募集资金,发商生息,以息钱作为长期施茶经费,建立可持续的慈善机制,并规范管理,植树护路,展现古人公益管理的智慧,这对研究官民协助管理公益事业的重要“档案资料”。

碑文:羊踶嶺施茶碑

特授海丰縣正堂加十级纪录十次朱,为饬遵事。前奉碣石军民府岳,晤商本县捐廉,首倡发当生息,在於羊踶岭上,施设茶水,利济行人。據随兴宁县儒学季林楷州同林格、同殷向義,捐资劝助,共集成洋銀二百二十雨,每两銀折錢乙千五百文,饬发赤石墟广安当銀一百一十两,梅陇墟廣容当银一百一十两,领收行運,每月共缴息利錢四千文,付交就近樂善不倦之绅士林楷、林格兄弟签举的當之人,领備茶水,以供行人在案。随據绅士林格具禀,已於四月念四日在嶺關上設茶起,并議立章程,另雇挑水采草之人經理,每月給饭食錢二千四百文,約需茶葉二十三斤,錢乙千六百文。春冬天氣嚴寒,饮茶較少,月可节省錢数百文,贮為添補鼎灶、水桶、碗缸之資,并請准同受雇之人在岭关上栽種松柏,三年之後,自有松枝可采,以奖勤勞。其路旁原缺者,并令補種,以蔭行人,仍需嚴禁匪徒盗伐残毁等情。據此,查核所議章程,尚屬妥善,除批准外,合行給示勒石,以垂久遠。為此,示論附近居民人等知悉:嗣後羊踶嶺新栽補種松柏,概不得任意残毁。倘有不法匪徒故違盗伐,许經理茶水之人協同目兵擒獲解赴本縣,以憑盡法究辦,仍不得藉端滋事。各宜禀遵。毋違。特示。

今將施設茶水捐資銜名開列:

特授惠州府碣石軍民府岳至瀛捐銀五十兩

特授惠州府海豐縣正堂朱慶棠捐銀七十兩

特授嘉应州興寧縣教論林楷捐銀三十兩

敕授儒林郎候選州同知林格捐銀七十兩

右論須知

道光二十六年闰五月十三日示

二、碑刻内容多维度解读

在清代“皇权不下县”的背景下,地方通常在官方授权主持、倡导下处理各项纠纷与开展各类公益建设,通过竖立石碑的方式警醒或警告民众,约束自身行为,最终实现乡村自治。碑刻群向我们展现了明清时期当地的经济政治形态,不仅是岭南交通史的重要物证,更是明清汕尾地方治理、军事防御、慈善运作与民间社会的珍贵史料。

(一)交通建设和维护机制

从南宋绍兴二十八年林安宅《潮惠下路修驿植木记》到康熙十年(1671)海丰县知县范逢春撰《重修羊踶岭庵祠碑记》等历代的修葺碑刻记载,反复出现“砌驿道、建亭础”“缘蹬植树”“设亭施茶”等记载,可见当时官府对驿道基础设施的持续投入。“中建庵三楹,供观音大士;前覆小亭,设僧施茶;旁构祠,祀关夫子;置戍丁数人,以卫不然。复于磴级植树,俾息肩喘。”体现了对交通体系建设的综合规划理念。

潮惠下路修驿植木记

(二)慈善服务与社会治理

羊蹄岭驿道碑刻群显示,通过官、民、僧等多方力量在地方治理的协助互动,共同构成了一套“法治”与“善助”庵祠慈善服务完整的保障体系:

法治保障层面:乾隆九年《禁碑》以法律手段解决“各處佃户視僧弱門,遞年租毅任意抗吞”,明确规定“嗣後承耕田畝,務須照批纳租”,保障庵祠合法经济来源。

运作模式层面:从清道光二十六年(1836)《羊踶嶺施茶碑》“前奉碣石军民府岳,晤商本县捐廉,首倡发当生息,在於羊踶岭上,施设茶水,利济行人”,记录了通过官捐民助、发商生息的创新模式。并建立详细的预算管理制度,包括“每月給饭食錢二千四百文,約需茶葉二十三斤,錢乙千六百文等支出”,建立一个长期、可持续的慈善服务的财务体系。

(三)宗教事务管理监督

道光二十年(1830)《明县主马太老爷碑》展现了官府对宗教事务的监督管理,对“不守清规”的僧人如超,官府作出“勒令蓄发还俗”“自应永远墩禁,不准保释”的严厉判决,体现了“政高于教”的治理原则,起到惩治罪犯、整肃宗教秩序,彰显官府权威的多重作用。

(四)军事防御与地方安全

乾隆六年《移建羊堤岭庵记》“题请置立城堡,设汛防守,移庵于他所,此诚设险安民之盛举也。”详细记录了因军事需要进行设施建设调整。“峻峰迭峙,又当惠潮孔道,势居险隘;”凸显了羊蹄岭在区域防御体系中的战略地位。清乾隆《海丰县志》记载具体军事配置“建关城及建驻兵营二十三间,配置防炮8座,拨把总一员,兵丁五十名驻守。”将宗教设施与军事堡垒相结合,反映出清廷对潮惠通道的管控,体现了国防安全与民生关怀结合。

羊蹄岭碑刻群“以石证史”,具有多重研究价值,它们不是孤立存在,而是串联起羊蹄岭驿道的发展史、粤东地区的交通史、军事史与地方治理史等,鲜活再现了当时乡村政治、经济、军事防御等历史风貌。这些散落在山间的石头印记,正等待我们以新的研究方法和技术手段,唤醒其中蕴含的历史意义,成为讲述汕尾乃至岭南的历史故事、阐释地方文明治理的珍贵史料。

长者助手

长者助手 无障碍

无障碍 手机版

手机版

网站首页

网站首页 聚焦汕尾

聚焦汕尾 政务公开

政务公开 政务服务

政务服务  政民互动

政民互动 走进汕尾

走进汕尾