汕尾有着丰厚的文化艺术蕴藏,非物质文化遗产异彩纷呈,拥有国家级非物质文化遗产9项、省级非物质文化遗产30项、市级非物质文化遗产75项,享有“中国民间文化艺术之乡”的美誉。在这里,闽南文化、潮汕文化、客家文化、广府文化交融汇合,让我们一起来了解汕尾30项省级非遗吧——

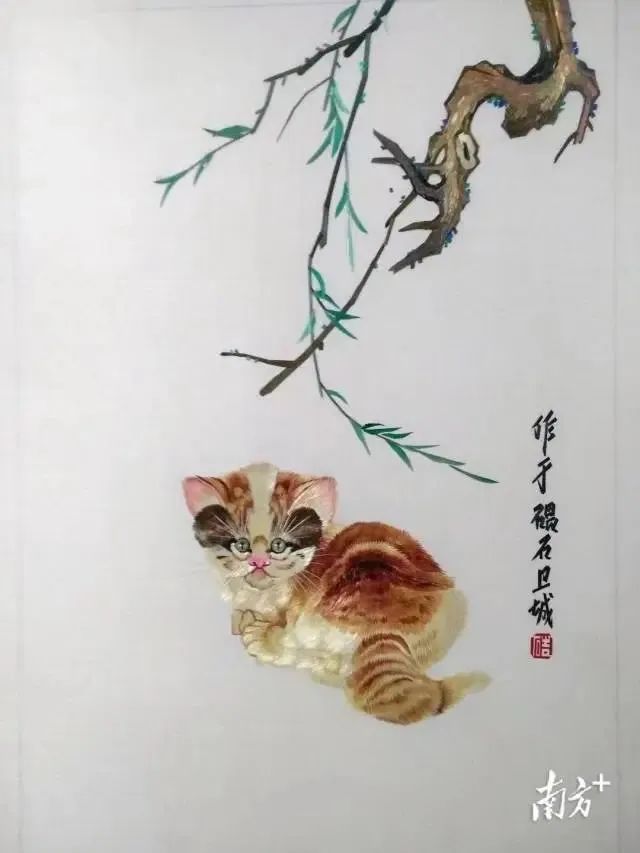

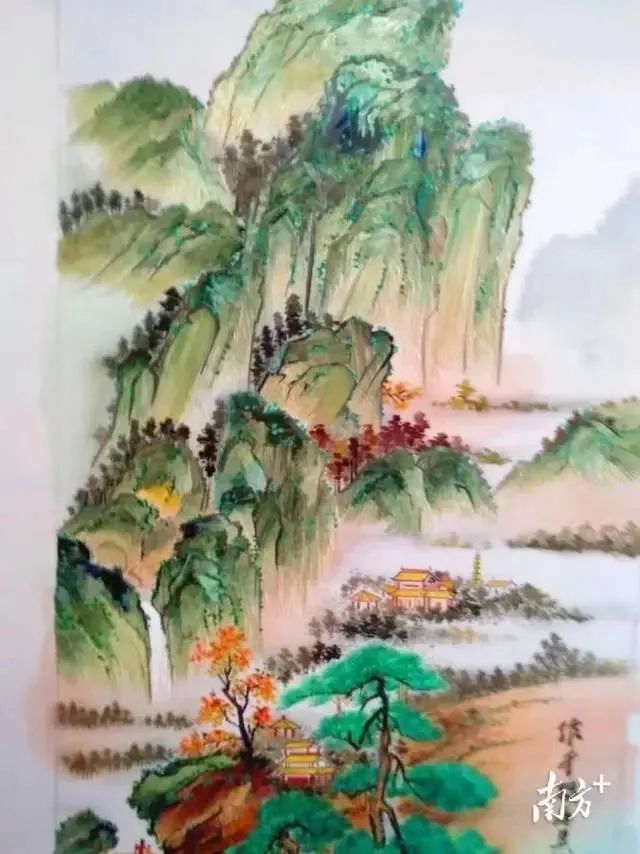

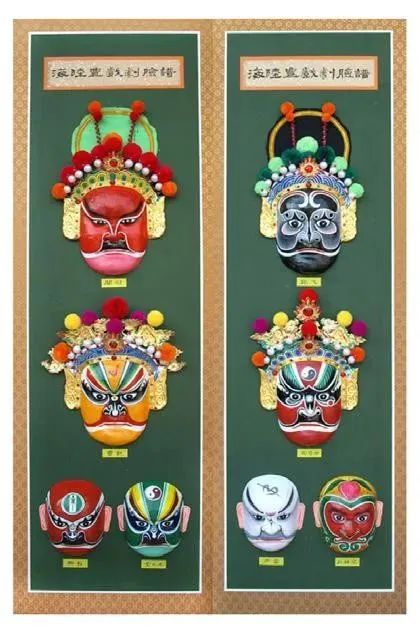

碣石麦秆画的制作历史悠久,是传统手工艺的典型代表,它将现代美学思想及绘画技法融入到麦秆画创作之中,曾是隋朝宫廷工艺品,被称为“中华一绝”,具有极高的艺术价值和收藏价值。2012年2月,碣石麦秆画被列入第四批省级非物质文化遗产名录。 麦秆画亦称“麦秆剪贴画”,是民间一种传统美术工艺。碣石麦秆画制作始于清初,是由民间艺人在日常生产生活中结合麦秆编织、潮绣和绘画而创作出来的。起初,只用原色麦草剪贴在画板上,制成较为简单的小幅麦秆画,慢慢地在碣石镇周边流传起来。清光绪二十二年(1896年),正值碣石玄武庙会大庆之年,当地民间艺人赖顶等制作的麦秆编织吊件如灯塔、小鸟笼、草蜢、簪花及各式动物成了一大亮点。庙会期间,这些工艺品销售相当火爆。而后,碣石民间艺人将麦秆编织吊件制作成盆景花,用于年节装点。 麦秆画具备环保、手工、永久保存等独有的产品特性和艺术性,它利用麦秆的光泽透亮制作出的人物、花鸟动物栩栩如生,给人以古朴自然高贵典雅之美感。它制作技法独特,工序复杂,全部用手工完成,是民间纯手工艺技术,具有独特的艺术风格。它以麦秆、乳胶、布为主要创作材料,配以柴柜、三合板,玻璃按规格大小装裱,制作不同品种的麦秆画。它充分利用天然麦秆的光泽和材质,经科学加工处理漂染上丰富多彩的颜色,可仿国画、油画,亦有自己的独特风格。它常以人物、山水、花鸟等为题材,具有点“草”成金的绝妙之处和展现东方文明的独特艺术魅力。 麦秆画制作过程,首先是取材。材料取于纯天然、环保的麦秆枝干,一般是专门从北方订购的。分剪出蔻与干,蔻作翎毛、枝干之用;麦秆干用水泡制三天,用刀片分割出郎、皮,皮要薄如蝉翼,郎可作铺地之用。经过了这些蒸、煮、浸、剖、刮、碾、平的程序之后,还要染色。将各种颜色水加热,分染所需各色。在漂白、染色过程中,要选用稳当、安全的漂染料,避免损坏麦秆本身的纤维组织和光泽度。染色后,晒干即可用于创作。剪贴是创作的主要步骤,用九种刀法根据画面的需要,制作出具有粤东独特风格的麦秆画。这个过程,要进行镂刻和聚点、拉毛、镂花、重叠、交叉、拼贴、镶嵌、组合等十几道工序,创作一幅普通的作品一般需要一周左右的时间,复杂和较大型的作品,往往需要一个月或更多的时间才能完成。最后,用不同规格的柴柜、玻璃面和底板将制作好的麦秆画裱成与柜对称的工艺品。 麦秆画主要作品有人物绣像《毛泽东与霍查》《毛泽东去安源》《郭建光》《阿庆嫂》《李铁梅》《李玉和》《王杰学毛选》《焦裕禄》等。工艺艺术可以说是登峰造极,经典作品《梅雀同春》被国家选派参加法国、塞浦路斯、比利时等四国巡回展览。其纤细典雅的独特风格,深受国内外人士好评。 或许是源于“沙坑文化”时期的新石器和夹沙陶,或许是得益于大石部的唐代建筑和人文风情,汕尾市城区捷胜镇的泥塑之魂一路走来,诉说着传承的酣畅与艰辛。 泥塑也称彩塑,是我国民间的一种传统工艺。捷胜泥塑历史悠久,造型、线条、彩绘总寄予耐人寻味的创意。它是海陆丰传统泥塑工艺的代表,揭示了明清时期汕尾地区佛道文化、民间信俗的兴起。那时节,捷胜有诸多艺人,常年辗转于各个寺庙,为香客们捏下一个个形神俱佳的“土公仔”(小泥人)送给孩子们保吉祥护身体。艺人们看到寺庙中的一些木雕神像遭蚁咬虫蛀,便说服主事试试自己的泥塑工艺。于是,随着寺庙重修或新建,一尊尊泥塑神、佛像更显秀美大气。于是,这一泥塑工艺便代代相传,生生相继。2012年2月,捷胜泥塑被列入第四批省级非物质文化遗产名录。 传承人周仲富先生的泥塑作品《飞天》,以几分灵气、几分洒脱、几分标新,获海峡两岸雕塑比赛铜奖,被收藏于广东省文化和旅游厅。这尊高2.1米、宽0.7米的古典仙女立体动态泥塑,从制作技术到总体造型,几近完美,仙女俨然从天降,脚刚着地身前倾。 步入汕尾凤山祖庙天后阁,一尊4.7米高的妈祖塑像,令人肃然起敬,凤眼凝注,神采奕奕,脸庞微俯,雍容典雅。传神地展现了妈祖“居庙堂之高则忧其民”的胸怀,体现了中国女性秀外慧中的气质和谦恭慈惠温良。从几何形体组合看,圆中有方,方中有圆,各种三角形互为牵挽;从服饰衣襟处理上看,宋代龙凤图纹取舍合理,线条明快精练。这些,充分显示了妈祖尊荣的地位,也体现了民众对妈祖的真情信仰。化情于卧蚕眉,聚神于丹凤眼,寓忠义于重枣之脸,胸前飘美髯;头盔铠甲蟒袍,不失儒雅风范,人神极致集一身,佛道皆上榜;神安坐如磐石,心静恰如止水,倾耳细听百姓事扬善镇恶鬼。这就是汕尾市区关帝庙关羽塑像的写照。 泥塑艺术以泥土为原料,以手工捏制,只有勤学苦练才能捏出灵性。捷胜的诸多泥塑艺人均与周仲富先生一样,以其对艺术不懈的追求和虔诚的崇敬,靠着如泉的巧思和灵巧的双手,一丝不苟地创造出难以数计的艺术精品。释迦牟尼庄严典雅,深沉宁静;观音菩萨端庄秀美,慈祥悲悯;金刚凝重威武,怒目而公正;罗汉智纯朴,谐趣而可心……这一个个动人心魄的偶像,体现了感化及洞彻世人歹念的震肃神性,显示出警勉信众疾恶向善,趋吉避凶的威灵。捷胜艺人塑泥土以为器,独具匠心。出神入化夺天工,作品风格异而新。这些,是泥塑魂的升华,也是捷胜镇历代泥塑艺人汗水的结晶。 捷胜代有才人出,泥塑形神特鲜明。刚柔相济线条美,色彩和谐添灵性。捷胜泥塑艺人们的不少佳作,都成了香港、台湾、深圳等地及马来西亚等国文化机构或个人的藏品。 地方特色与时代气息兼备的捷胜泥塑,总是蕴含着浓浓的古韵,以独特而传统的工艺,讴歌着人类的文明。 脸谱是中华民族传统戏曲的文化特有标识,有着悠久的历史,脸谱是戏曲人物造型中面部化妆的重要艺术表现形式,也是中国传统美术之一,有极佳的舞台视觉效果和感染力。显示了脸谱的旺盛生命力和广泛的应用。对推动地方文化建设,弘扬中华优秀文化有着深刻的意义。 自明清以来,海陆丰正字戏、西秦戏、白字戏的脸谱是广东省戏剧脸谱的突出代表,具有地方特色图案的一种谱式,其艺术造型花哨夸张,既有类型化的程式规范,又有鲜明的个性表露,其风格朴实,集历史性,艺术性,学术性和趣味性为一炉,它运用色彩和线条的有机组合以红、黑、白三色为主色。淋漓尽致地用夸张的手法,以“目”“眉”和脸的类别勾画出人物角色的忠奸,善恶,美丑及其性格特点。达到了雅俗共赏的高度审美境界,被誉为“艺术中的艺术”。 海陆丰民间艺人们将这一多姿多彩的脸谱艺术代代相传。改革开放后,海陆丰戏剧脸谱艺术再现光辉。2009年,周仲富、吴惠芳、周贵舟、周贵彤共同绘制的《海陆丰稀有戏剧脸谱系列》作品入展“广东省与东盟非物质文化遗产保护传承交流会”,得到了国内外专家、学者们的赞誉。《海陆丰戏剧脸谱系列》作品先后在第二、三、四届广东省民间工艺精品展、“岭南杯”2019中国(广东)民间工艺博览会,分别荣获银奖、铜奖、优秀奖等。2022年4月,脸谱绘制被列入广东省第八批非物质文化遗产名录。 图片来源于汕尾日报、方志广东、南方+、汕尾市博物馆、海陆丰民系文化

您访问的链接即将离开“汕尾市人民政府门户网站”,是否继续?